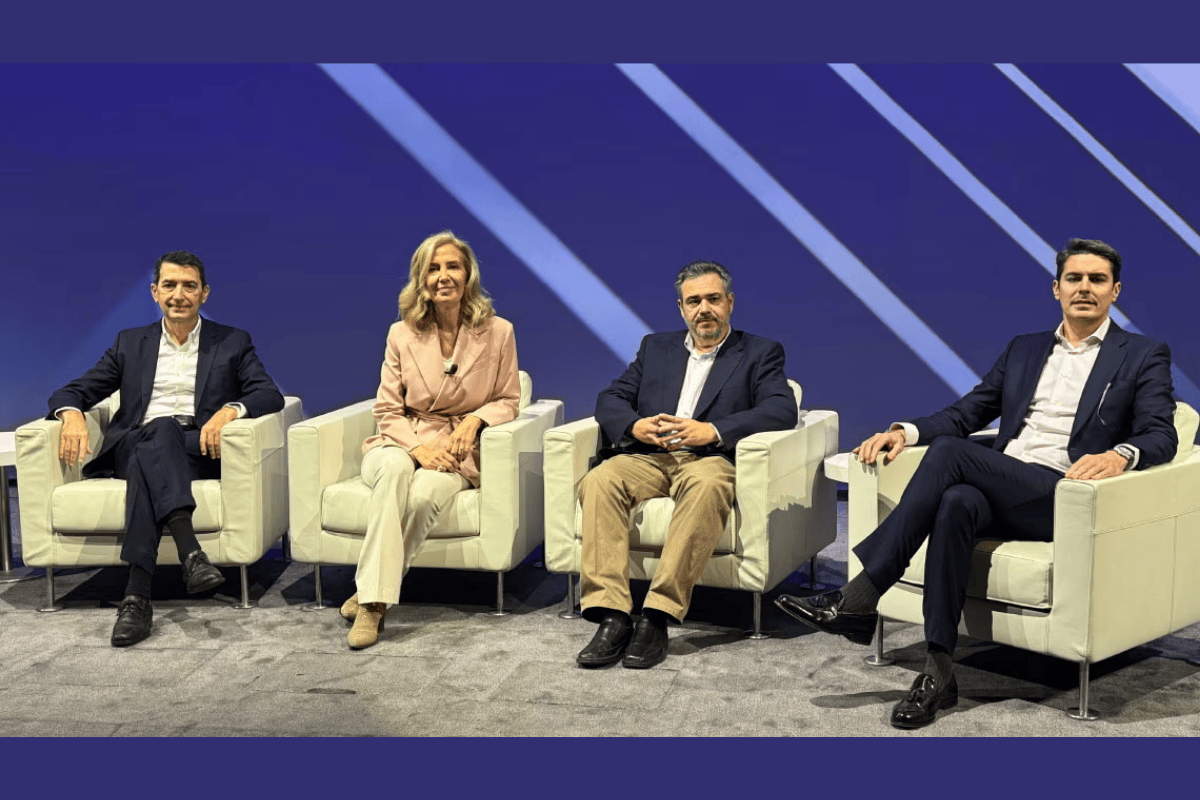

Relanzamientos, impulso offshore y refuerzo de modelos independientes: el camino de las bancas privadas españolas en 2025

| Por Irene Rodriguez | 0 Comentarios

El mercado español de banca privada continúa siendo diverso. En él conviven grandes grupos bancarios nacionales, entidades especializadas, actores internacionales y estructuras independientes, a los que se suman nuevos players que refuerzan la competitividad del sector.

En el tramo final de 2025, las principales entidades nacionales de banca privada han comenzado a definir con mayor claridad sus prioridades estratégicas para los próximos años. El foco común pasa por reforzar modelos más especializados, ampliar servicios de alto valor añadido y anticiparse a un cliente cada vez más exigente, sofisticado y diverso, indica el informe de Banca Privada en España 2025 de Intelect Search, con el patrocinio de Fidelity.

Independencia y pago explícito

Ese camino también les lleva hacia una mayor independencia y modelo de pago explícito: Víctor Allende, responsable de Santander Private Banking España, ha subrayado la evolución del modelo hacia un asesoramiento independiente cada vez más sofisticado para grandes patrimonios. Más allá del liderazgo en volumen de activos bajo gestión, la entidad ha destacado en 2025 por liderar el crecimiento neto en el segmento de pago explícito, así como en la gestión discrecional de carteras. Este desempeño se apoya en el refuerzo de una red de banqueros altamente especializados, orientada a una atención más personalizada del segmento UHNW.

CaixaBank ha reforzado su apuesta por el modelo Wealth Management como eje central de su propuesta patrimonial. Su directora, Belén Martín, ha destacado la evolución hacia una gestión más integral y segmentada, con especial énfasis en planificación fiscal y sucesoria, así como en la captación de nuevos perfiles de alto patrimonio, incluidos inversores internacionales y generaciones más jóvenes. Esta estrategia ha situado sus activos bajo gestión en 183.615 millones a cierre de diciembre de 2025, reforzando el posicionamiento de la entidad. En paralelo, CaixaBank ha reafirmado su apuesta por la Banca Privada internacional a través de CaixaBank Wealth Management Luxembourg, cuya filial europea alcanzó los 5.700 millones de euros en volumen de negocio a diciembre de 2025. Asimismo, la entidad superó por primera vez los 50.000 millones de euros en activos gestionados bajo contratos de asesoramiento independiente, consolidando su liderazgo en este modelo y reforzando una propuesta patrimonial cada vez más alineada con los estándares europeos de banca privada.

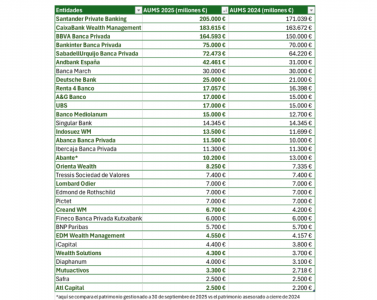

Con estas armas, Santander Private Banking lidera el mercado con 205.000 millones de euros en activos, seguido de CaixaBank Wealth Management con 183.615 millones y BBVA Banca Privada con 164.593 millones.

En el caso de BBVA, la unidad de Banca Privada cerró el ejercicio 2025 con activos bajo gestión por valor de 164.593 millones de euros, consolidando su peso dentro del mercado español y manteniendo una trayectoria de crecimiento estable. Estos números se sitúan en línea con la expansión sostenida del negocio, que ya había superado los 150.000 millones de euros y más de 165.000 clientes en los primeros meses del año.

Por su parte, Bankinter cerró 2025 con una reorganización clave de su estructura patrimonial y territorial, orientada a reforzar la eficiencia comercial y la coordinación entre segmentos. En este marco, Joaquín Calvo-Sotelo dejó la dirección de Banca Patrimonial para asumir la responsabilidad de Madrid Oeste, una de las principales áreas territoriales del banco, integrando negocio universal, empresa, corporativo y patrimonial. Este movimiento confirma la Banca Privada como un eje estratégico dentro del modelo de Bankinter, cuya actividad en grandes patrimonios mantuvo una evolución positiva a lo largo del ejercicio, consolidando su peso dentro del grupo, según el informe.

Banco Sabadell cerró el ejercicio con un volumen de negocio de 72.473 millones de euros, apoyado en una base de más de 140.000 clientes. Esta evolución ha venido acompañada de un creciente reconocimiento del mercado, reflejado en los galardones recibidos en 2025, entre ellos los otorgados por los Global Private Banking Innovation Awards, reforzando la percepción de Sabadell como una entidad sólida y en clara mejora de su propuesta de valor.

El informe también apunta a que ha salido fortalecido en su narrativa de independencia después de la OPA fallida de BBVA: «Desde nuestra interlocución directa y continuada con el mercado de banca privada, la lectura es clara: este episodio ha situado a BBVA en una doble posición de debilidad, tanto por pérdida estratégica como por pérdida de percepción de control sobre la operación, mientras Banco Sabadell ha salido reforzado, consolidando su relato como entidad independiente. De haberse articulado un incentivo económico suficientemente significativo para la cúpula directiva de Sabadell -en el entorno de los 100 millones de euros, con una distribución aproximada de 50 millones para el núcleo de los cuatro principales directivos y otros 50 millones para el resto del equipo-, el desenlace podría haber sido sensiblemente distinto», dice el estudio de Intelect Search.

Reestructuraciones y relanzamientos

En 2025, Banca March ha continuado consolidando su modelo de Banca Privada y Wealth Management con un enfoque especializado en relaciones de largo plazo y planificación global de patrimonio, especialmente entre clientes empresariales y con altos volúmenes gestionados. Según datos del propio banco, el número de clientes con patrimonios superiores a 500.000 euros aumentó un 18% y la actividad de Private Banking & Wealth Management registró un crecimiento del 13% en volumen de negocio.

En el caso de Abanca, la apuesta por los altos patrimonios ha sido explícita y visible en 2025. Bajo la responsabilidad de Josechu Ferrer, la entidad ha impulsado el desarrollo de Abanca Wealth Management como unidad especializada, en un contexto en el que el negocio global de Banca Privada ha crecido hasta los 11.500 millones de euros de activos bajo gestión. Este crecimiento ha venido acompañado de una mejora cualitativa del perfil de cliente, con aproximadamente el 50% del nuevo negocio procedente del segmento Wealth, así como de un refuerzo relevante de la red de banqueros especializados como María Porta, Izaskun Azaldegui o Borja Alonso del Cid junto con la entrada de más de 25 profesionales en la red de Banca Privada. Paralelamente, Abanca ha ampliado su presencia en el ámbito offshore, con avances en mercados como Luxemburgo, Estados Unidos y Portugal, tanto en cliente no residente como en cliente nacional con necesidades de diversificación internacional o financiación de proyectos de inversión exterior. Todo ello se ha apoyado, además, en la apertura de oficinas específicas de banca privada, como en Cantabria. Esta estrategia ha sido recogida por la prensa especializada como un paso relevante para posicionar a Abanca en el segmento de mayor valor añadido, especialmente en plazas clave.

Por su parte, Unicaja ha impulsado el relanzamiento de su negocio de Banca Privada en 2025, con el objetivo de consolidar su oferta de asesoramiento patrimonial. Ha iniciado un plan estratégico 2025-2027 que incluye la integración de más de cien gestores especializados en Banca Privada, así como el refuerzo de su red de atención específica en 23 localidades.

Asimismo, Fineco ha seguido ganando visibilidad en el mercado español durante 2025. Su propuesta combina asesoramiento personalizado, gestión de inversiones y el uso intensivo de tecnología, lo que refuerza su papel como alternativa diferenciada dentro del ecosistema patrimonial nacional.

Mutua Madrileña ha consolidado en 2025 una posición cada vez más relevante a través de su ecosistema de marcas especializadas en altos patrimonios. A través de Mutuactivos, EDM y la recién consolidada Orienta Wealth, el grupo abarca desde la gestión de fondos y carteras hasta servicios de banca privada y family offices, con un patrimonio global bajo gestión que supera los 24.500 millones de euros. En particular, EDM, con centro de operaciones en Barcelona, canaliza una parte sustancial de su volumen patrimonial desde Cataluña y ha reforzado su equipo con incorporaciones a lo largo del año. Por su parte, Orienta Wealth, fruto de la fusión entre Alantra Wealth Management y Orienta Capital y con más de 8.200 millones gestionados, busca ampliar su alcance nacional y crecer hacia los 9.000 millones en 2026, apoyándose en un equipo de más de 150 profesionales y servicios integrales de banca privada y gestión de activos.

Operaciones en el segmento independiente

Wealth Solutions, que celebra 25 años de trayectoria, ha protagonizado una de las operaciones más relevantes del segmento independiente con la entrada en su capital de Söderberg & Partners (grupo familiar sueco con más de 130.000 millones de euros en activos en siete países), con el objetivo de acelerar su crecimiento y reforzar su estructura y ambición a largo plazo en España. La firma gestiona 4.300 millones de euros, con un cliente medio de 30 millones por grupo familiar, y cubre todo el espectro patrimonial. Todo ello bajo un modelo de independencia real, sin distribución de productos propios ni de terceros, y con una ambición clara: convertirse en la plataforma de referencia del asesoramiento independiente en España y Latinoamérica, tanto para clientes como para banqueros.

Finalmente, A&G ha continuado en 2025 desarrollando su modelo mixto de Banca Privada, una estructura ya consolidada en la firma que combina de forma estable banqueros y agentes financieros bajo una misma propuesta de valor. Sobre esta base, la entidad ha seguido apostando por el talento como palanca de crecimiento, incorporando tanto perfiles senior con experiencia contrastada como profesionales que representan el relevo generacional del sector. En este contexto se enmarca la llegada de Patricia Urrutia, procedente de EDM, junto con incorporaciones procedentes de atl Capital o Acacia Inversion. Esta combinación de experiencia contrastada y nuevas generaciones de profesionales, apoyada en un modelo que permite distintos encajes sin perder coherencia ni estándares de servicio, refuerza el posicionamiento de A&G como una de las firmas independientes más activas y consistentes en su estrategia de desarrollo de talento patrimonial durante el ejercicio, defiende el informe.